みなさんこんにちは ! 管理人のありーなです

もしも、突然電気が使えなくなったら?

世界情勢の不安定化や自然災害の増加が続く今、日本の電力供給が常に安定しているとは限りません。

この記事では、電力不足のリスクとポータブル電源・ソーラーパネルの必要性を徹底的に分析します。

●電力リスクから見たポータブル電源の必要性を知りたい!

●過去の電力不足で何が起きたのかを知りたい!

●電力不足に備えポータブル電源が必要な理由を知りたい!

そんな方はぜひ続きをご覧ください。

エネルギー自給率の低さ、輸入先の偏り、輸送ルートの脆弱性など、日本は多くの電力不足リスクを抱えています。過去には、計画停電や節電要請が行われたこともあり、電力供給は決して安定しているとは言えません

1. 電力リスクから見たポータブル電源の必要性

まず最初に、日本の電力事情から見たポータブル電源の必要性を考えます。

1) 日本のエネルギー自給率はとても低い

近年、私たちの生活は電気なしでは考えられないほど、電気に依存しています。

それは、家庭での照明や調理器具、スマートフォンの充電、企業活動を支えるコンピューターシステムなど、あらゆる場面で電気が必要不可欠だからです。

しかし、その電気を生み出すためのエネルギー源である石油、石炭、天然ガス(LNG)といった資源は、残念ながら日本国内にはほとんど存在しません。

資源エネルギー庁発行「日本のエネルギー 2023年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」」によると、2022年度の日本のエネルギー自給率はわずか13.3%。

これは、言い換えれば輸入依存度が86.7%にも達していることを意味します。

この数字は、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中でも、非常に低い水準であり、日本のエネルギー供給体制が、いかに海外に依存しているかを示しています。

特に、発電に必要な燃料(原油、石炭、LNG)は、そのほぼ全量を輸入に頼っているという現状は、国際情勢の変化に非常に脆弱であることを示しています。

この脆弱性こそが、ポータブル電源への関心を高めている大きな要因の一つと言えるでしょう。

もし、海外からのエネルギー供給が途絶えてしまったら、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか?

その不安が、ポータブル電源の必要性を高めている一因です。

エネルギー自給率の低さは、私たちにとって、決して他人事ではないのです。

2) 発電燃料の輸入先リスクが存在する

日本のエネルギー自給率の低さに加えて、発電燃料の輸入先が特定の地域に偏っていることも、大きなリスク要因となっています。

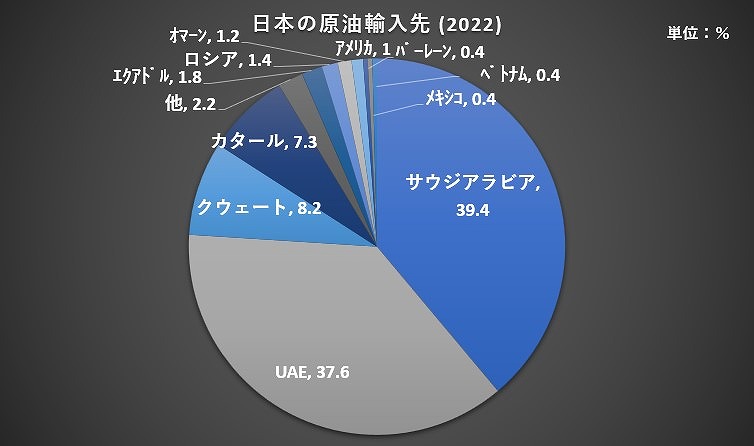

① 日本の原油の輸入先

原油の海外依存度は99.7%で、その内サウジアラビアが39.4%、UAEが37.6%で中東依存率は94.1%です。2021年はロシアが3.6%ありましたが2022年ロシアからの原油輸入は1.4%になっています

まず、海外依存度99.7%の原油ですが、その内のほとんどを中東地域に依存しています。

中東地域は、紛争やテロのリスクが高く、政治情勢が不安定です。

もし、この地域で大きな混乱が起きた場合、原油の供給が途絶え、日本の電力供給に深刻な影響を与えることは容易に想像できるでしょう。

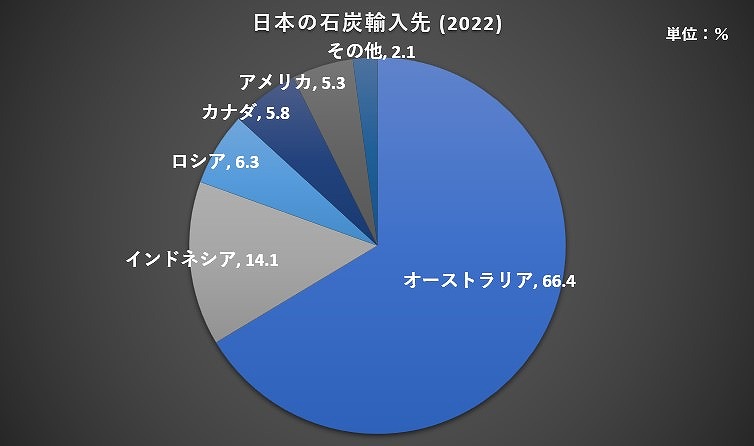

② 日本の石炭の輸入先

石炭の海外依存度は99.7%で、その内オーストラリアが66.4%、インドネシアが14.1%でアジア・オセアニアからの輸入が80%以上を占めます。上位5カ国に中東はなく、2021年はロシアが11%でしたが2022年は6.3%に減っています

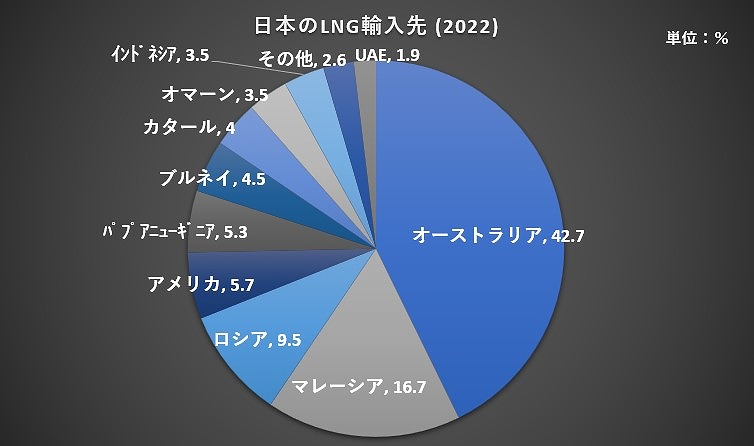

③ 日本のLNG(液化天然ガス)の輸入先

LNGの海外依存度は97.8%で、その内オーストラリアが42.7%、マレーシアが16.7%でアジア・オセアニアからの輸入が7割を超えています。カタールの4%を筆頭とした中東依存度は10%弱です。2021年は8.8%だったロシアからのLNG輸入は2022年に9.5%に増えています

次に、石炭とLNGについてですが、これらの輸入先は、主にオーストラリアやインドネシアなどのアジア・オセアニア地域に集中しています。

これらの国々は、比較的安定した国々ではありますが、自然災害のリスクがないわけではありません。

また、他のエネルギー価格の高騰に引っ張られて石炭やLNG価格が吊り上ったり、輸入先の国との関係悪化や紛争、テロなどによる供給ストップなども考えられます。

石炭やLNG燃料の輸入先が特定の地域に偏っていることも、エネルギー供給の安定性を大きく損なうリスク要因の一つです。

最近の不安定な国際情勢の中、輸入先の国との関係が悪化し、エネルギー供給が不安定になる可能性も否定できません。このように、輸入先リスクは、常に変動する国際情勢に左右されるため、予期せぬ事態に備える必要性を示唆しています

3) 海上輸送ルートに脆弱性がある

日本のエネルギー供給を語る上で欠かせないのが、発電燃料を運ぶ海上輸送ルートの存在です。

日本は島国であるため、発電燃料はタンカーなどの船を使って海外から輸送する必要があります。

発電燃料を運ぶタンカーが通る海上ルートには、いくつかの「チョークポイント(海上交通の要衝)」と呼ばれる場所があります。

これらの海峡は、非常に狭く、多くの船舶が航行するため、万が一、事故やテロ、紛争などが発生した場合、航行が困難になり、日本へのエネルギー供給が途絶える可能性があります。

代表的なチョークポイントとしては、ホルムズ海峡、バブ・エル・マンデブ海峡、マラッカ海峡などが挙げられます

【エネルギー輸入に特に大きな影響をもたらすチョークポイント】

特に、ホルムズ海峡は、中東からの原油輸送の要であり、この海峡が封鎖された場合、日本への原油供給はほぼストップしてしまいます。また、バブ・エル・マンデブ海峡は、紅海とインド洋を結ぶ重要な海峡であり、この海峡で混乱が起きれば、日本だけでなく、ヨーロッパへのエネルギー供給にも影響が出る可能性があります。マラッカ海峡は、アジアの物流の大動脈であり、この海峡での混乱は、原油だけでなく、様々な物資の輸送に影響を与えます。このように、海上輸送ルートは、常に紛争やテロのリスクにさらされており、その脆弱性から、エネルギー供給の安定性を脅かす要因となっているのです

4) 日本のエネルギー備蓄状況に不安要素がある

日本の法律で備蓄が義務付けられているエネルギーは石油とLPガスだけで、その他の発電燃料(石炭・LNG)の備蓄義務はありません。

① 日本の石油備蓄

| 備蓄日数 (備蓄法基準)※4 | 備蓄日数 (IEA基準)※4 | |

|---|---|---|

| 国家備蓄(※1) | 146日分 | 120日分 |

| 民間備蓄(※2) | 93日分 | 78日分 |

| 産油国共同備蓄(※3) | (9日分) | (7日分) |

| 合計 | 239日分(248日分) | 198日分(205日分) |

石油の備蓄量については、資源エネルギー庁によると、備蓄法基準で239日分(約8ヶ月分)確保されているとされています(2025年1月発表)。

国際エネルギー機関(IEA)が推奨する90日分を上回っているため、一見すると十分な備蓄があるように思えるかもしれません。

しかしわが国の原油海外依存率が99.7%もあると聞くと、不安になる人もいるのではないでしょうか。

※1 国家備蓄:戦略物資となる地下資源を供給が制限される事態に対してあらかじめ備蓄しておく石油天然ガス・金属鉱物資源機構による国の直轄事業

※2 民間備蓄:石油の備蓄の確保等に関する法律に基づき石油精製業者、特定石油販売業者および石油輸入業者に義務付けている備蓄

※3 産油国共同備蓄:国内の民間原油タンクを産油国の国営石油会社に政府支援の下で貸与し、当該社が東アジア向けの中継・備蓄基地として利用しつつ、我が国への原油供給が不足する際には、当該原油タンクの在庫を我が国向 けに優先供給する事業

※4 備蓄法基準はタンクのデッドストック分を含めて日数計算、IEA基準はデッドストック分を控除して日数を計算

※1 ウィキペディア参照

※2,3 資源エネルギー庁「石油備蓄の現況」参照

※4 経済産業省「石油備蓄の現状について」参照

国際エネルギー機関(IEA)は各加盟国に対して、石油純輸入量の90日分以上の緊急時備蓄(国家備蓄+民間備蓄)を維持するよう勧告しています。2023年6月時点で197日分だった日本の石油備蓄量は、石油輸入依存度が100%となっているIEA加盟国の備蓄平均日数170日を約1ヶ月分上回っています

※ 経済産業省「石油備蓄の現状について」参照

② 日本の石炭備蓄(在庫)

それでは法律で備蓄が義務付けられていない他の発電燃料は大丈夫なのでしょうか?

固体である石炭は、常温で取り扱え揮発や爆発の危険性も低いため保管は容易です。

法律による備蓄義務はありませんが、国内在庫量は1ヶ月分程度と言われています。

③ 日本のLNG備蓄(在庫)

電力会社や都市ガス会社は輸入した液化天然ガス(LNG)をタンクに貯蔵していますが、揮発性が高く保管に向きません。

その上冷却しながら保管するLNGの専用タンクが必要で、タンク建設には高度な技術と費用がかかります。

2024年12月25日に経済産業省が発表した「発電用LNGの在庫状況」によると、大手電力事業者の12月22日時点のLNG在庫は207万トンです。

この数字は、1年前と比べると63万トン減少し、過去5年間の12月末平均を9万トン下回っています。

2. 過去の電力不足で何が起きたのか?

過去には、電力不足によって私たちの生活にどのような影響が出たのでしょうか?

過去の事例から、ポータブル電源の必要性を考えてみましょう。

1) 政府による節電要請

日本政府は電力不足が懸念される状況下で、国民に対して節電を要請したことが何度かあります。

節電要請が行われる主な理由としては、自然災害や電力需要の急増、発電所のトラブルなどがありますが、記憶に新しいところでは次のようなケースがありました。

① 2022年 ロシアのウクライナ侵攻などに端を発した節電要請

2022年12月から2023年3月にかけて、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰や、国内の発電所トラブルなどを背景に、政府は全国の家庭や企業に対して節電を要請しました。

電力不足を防ぎ、安定的な電力供給を確保するために行われた措置で、具体的に照明の消灯や冷暖房の設定温度の見直し、家電製品の省エネなどが求められました。

② 1973年 オイルショックに端を発した節電要請

かなり古い事例ですが、1973年に起きたオイルショックでも政府から国民に対して節電が呼び掛けられました。

中東戦争をきっかけに原油価格が急騰し、電力会社は燃料費の高騰に苦しみました。

このため、政府は国民に対して節電を呼びかけ、実際には照明の消灯や冷暖房の設定温度の見直し、自家用車の利用控え、工場操業時間短縮などが呼び掛けられました。

2) 計画停電の実施

計画停電は、電力供給が需要を大きく下回り、大規模な停電を避けるために実施されます。

大規模な自然災害や電力需要の急激な増加、発電所のトラブルなどを原因として行われるものですが、先に紹介した節電要請でも足りない場合に最終手段として検討・実施されます。

① 2011年 東日本大震災後の計画停電

2011年の東日本大震災では、計画停電が実施され、多くの人々が初めて長時間の停電を経験しました。これにより、日常生活が大きく制限され、経済活動にも大きな影響が出ました。

2011年に起きた東日本大震災では、巨大な津波によって福島第一原子力発電所が深刻な事故に見舞われ、多くの原子力発電所が稼働を停止せざるを得なくなりました。

その結果、電力供給が大幅に減少し、計画停電が実施される事態となりました。

被災地の状況や電力会社の対応によって、計画停電の頻度や時間はことなりましたが、多くの人々が初めて長時間の停電を経験しました。

計画停電は、私たちの生活に大きな支障をきたし、経済活動にも大きな影響を与えました。多くの人が電気の重要性を改めて認識した出来事でした

② 1994年 電力需要の増加と発電設備の老朽化による計画停電

1994年には、電力需要の増加と発電設備の老朽化が重なり、電力不足が深刻化し、計画停電が行われました。

当時はバブル崩壊後ながら経済は回復基調にあり、電力需要は増加の一途をたどっていました。

特に、家庭における家電製品の普及や、オフィスでのパソコン利用の拡大などが、電力需要を押し上げており、長年使用されてきた発電設備の老朽化の時期と重なったこともあり実施されました。

この時の計画停電は、一般家庭への影響を最小限に抑えるため、大規模な工場や事業所に対して行われました。

夏の電力需要ピーク時にも、電力不足のリスクは高まっています。地球温暖化の影響で、猛暑となる日が増えており、エアコンなどの冷房機器の使用が急増しているためです。その結果、電力需要が供給力を上回り、電力供給がひっ迫する事態が起こりやすくなっています

3. 電力不足に備えてポータブル電源が必要な理由

日本の電力事情を見ると、電力不足のリスクは決して無視できないことがわかります。

発電燃料をほぼ全て海外に依存している上、その輸入ルートも不安定です。

このような状況下で、私たち自身が電力不足に備える必要があるのです。

1) 緊急時に備えた備えが必要な状況だから

「まさか、こんなことが起きるとは思わなかった」災害時のニュースで、よく耳にする言葉です。

しかし、この言葉は「電力不足やエネルギー危機」についても同じことが言えるのではないでしょうか。

もしも発電燃料の輸入が途絶えたら、東日本大震災の時のような一部地域を対象にした計画停電では済まないかもしれません

日本全土が同じ状況となり、これまでの災害で見られた「国内の別の地域の人が助けてくれる」という状況は期待できないでしょう。

だからこそ、自分や大切な家族を守るために、今から備えておく必要があるのです。

2) 電気を自給自足できる体制が必要だから

「計画停電」であれば、ポータブル電源だけでも力を発揮します。

電力会社の電気を使える時間帯にポータブル電源を充電しておけば、停電時でも電気を使うことができるでしょう。

しかし「節電要請」の場合は、ポータブル電源だけでなくソーラーパネルも備えておくことが重要です。

ソーラーパネルがあれば、太陽光で無料の電気を作ることができるからです。

また「計画停電」だけでは済まず、もし大規模な停電に発展したとしたら。

ポータブル電源とソーラーパネルで、電気を自給自足できる体制を持っていれば安心です。

現代の電化製品に囲まれた生活を考えると、電力不足のリスクは決して他人事ではありません。

電力不足が起きるかもしれないリスクを最大限想定し、ポータブル電源とソーラーパネルで電気を自給自足できる体制を手に入れておくことが大切です。

まとめ:電力不足リスクから見てポータブル電源は必要か?

この記事では、日本のエネルギー事情と電力不足のリスク、そしてポータブル電源の必要性について解説しました。

エネルギー自給率の低さ、輸入先の偏り、輸送ルートの脆弱性など、日本は多くのリスクを抱えています。

過去には、計画停電や節電要請が行われたこともあり、電力供給は決して安定しているとは言えません。

ポータブル電源は、万が一の停電に備えるだけでなく、ソーラーパネルと組み合わせることで、電気を自給自足できる体制を整えることができます。

この機会に、あなた自身の「もしも」への備えについて、考えてみてはいかがでしょうか。

#00 【徹底解説】ポータブル電源は本当に必要?購入前の疑問に答えます

#01 「ポータブル電源はいらない」と断言する前に知っておくべき7つのこと

#02 ポータブル電源を買うべき人とはどんな人?あなたは本当に必要なのかを徹底解説

#03 ポータブル電源だけじゃもったいない!ソーラーパネルセットで得られるメリット

#04 ポータブル電源の「普段使い」で電気代節約、快適生活実現

#05 電気代・ガス代ゼロ円-ポータブル電源をソーラー充電して節約調理

#06 ポータブル電源の価格が高く感じるのはなぜ?家電ではなく設備と比較すべき

#07 「ポータブル電源は高い」は誤解!ソーラーパネルセットなら万一に備えた「保険」になる

#08 電気代高騰から子供を守る!ポータブル電源とソーラーパネルでできること

#09 電気料金値上げに負けない!ポータブル電源とソーラーパネルで家族の笑顔とゆとりを守る

#10 ポータブル電源で節電意識UP!電気の見える化がもたらす4つのメリット

#11 「ポータブル電源、元取れる?」元をとるための5つのポイント

#12 停電の室内で本当に役立つのはポータブル電源だけ

#13 ポータブル電源で備えるのは、経験したことのない大規模な停電リスク

#14 ポータブル電源は必要か?電力不足リスクから見たポタ電とソーラーパネルの必要性

#15 「いつか買う」は損!ポータブル電源買うなら今すぐ買うべき5つの理由

コメント