こんにちは あり~なです。

「食料備蓄を続けているけど、どこまでやればいいのだろう」

備蓄をはじめてしばらくすると浮かんでくる疑問の一つです

備蓄をはじめたばかりのころは「あれも買わなきゃ、これも買わなきゃ」と夢中で食料を買いだめていた人も、しばらくすると「どこまで備蓄すればいいのだろう?」とふと疑問に思うことがあります。

災害用の備蓄であれば「3人家族で1週間分」と決めることができましたが、今やるべき備蓄はそう簡単なものではありません。

不透明な時代の備蓄について、一つの考え方を紹介します。

この記事を読むと、次のようなことが分かります。

✔ 今何のために備蓄をしているのかが整理できます

✔ 「備蓄はどこまでやればいいの?」に対する答えが分かります

✔ これからの不透明な時代に向け、どのようなポイントで備蓄を進めたら良いかが分かります

是非最後までご覧ください。

備蓄をする目的が、これまでの備蓄とは全く違う

「備蓄はどこまでやればいいの?」という話に入る前に、今必要な備蓄についてあらためて整理しておきましょう。

以前は備蓄と言えば「災害に備えるため」という人がほとんどでした。

しかし今多くの人が行っている備蓄は、「食料品値上げや食料不足に備えるため」です。

これはこれまで言われていた「備蓄」とかなり違いがあります。

まずはその違いを説明します。

【災害と食料品値上げ・食料不足の違い】

| 災害 | 食料費値上げ・食料不足 | |

| 発生方法 | 突然起きる | じわじわ起きる |

| 発生場所 | 局所的 | 世界規模 |

| 落ち着くまでの時間 | 短・中期(月単位) | 中・長期(年単位) |

「災害」は突然起きる怖さがありますが、被害は局所的です。

被災地以外からの援助・支援が期待できるため、落ち着くまでの時間が比較的短めという特徴があります。

一方「食料品値上げ・食料不足への備え」のリスクは、じわじわと起きますが世界規模で進行していきます。

世界規模で進行するため日本国内や海外からの援助・支援が期待できず、逆に他国の状況が日本に影響をおよぼします。

日本独力で回復させることができないため、被害が深刻化・長期化していく可能性があります。

今やるべき備蓄は、より甚大な被害が起きる「食料費値上げ・食料不足に備えた備蓄」を前提として、「災害」にも対応できるようにしておくことが大切です

食品値上げ・食料不足が起きる原因は大きく2種類

「食品値上げ・食料不足」を引き起こす要因はたくさんありますが、それらを分類すると大きく2種類のタイプに分けられます。

【食品値上げ・食料不足が起きるタイプ】

1.じわじわと起きる食品値上げ・食料不足

2.いきなり起きる食品値上げ・食料不足

タイプ①:じわじわと起きる食品値上げ・食料不足

日本のTVニュースではほとんど伝えられませんが、もうすでに世界のいくつかの国で食料不足が起きています。

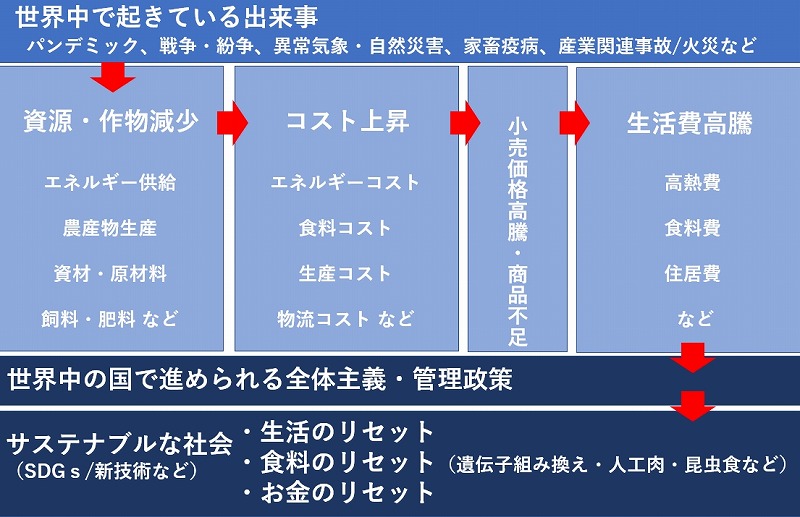

アメリカやヨーロッパなどの国々でも食品値上げ・食料不足が起きており、その全体像は上の図のような流れで進んでいるように見えます。

食品値上げ・食料不足に向かうこの流れは、ここ3年間続いてきた流行り病に似ています。

目標地点(マイルストーン)が既に決められており、そこにたどり着くために世界中の国が同じような政策をとっています。

日本のマスコミはこの流れにとって都合の良いことだけを流し、都合の悪いことは隠します。

しかしひとたび事が起きると、恐怖を煽り立て人々を扇動します。

国際機関や専門家はこの流れを加速させるようなことだけを語り、企業はその流れに沿った商品・サービスを提供して利益を手にします。

人々はいつの間にか何もできない状況に置かれ、「食品値上げ・食料不足」で苦しめられるのは庶民です。

この流れがじわじわと長期にわたって続きます。

流行り病の時と同じように、アメリカやヨーロッパで起きたことが遅れて日本にもやってきます。西側諸国で日本だけが被害を受けないなんてことはあり得ません。そして日本独特の社会構造・国民性により、その被害はより深刻でより長引くことが予想されます

タイプ②:突然起きる食品値上げ・食料不足

もう一つのリスクは「突然起きる食品値上げ・食料不足」です。

日本は外国からの輸入に多くを頼って生きている国です。

戦争や異常気象などで海外での生産量が落ちれば、値上げや品不足で日本にも影響が現れます。

しかしもっと怖いのは、輸入がストップして日本にものが届かなくなることです。

そのリスクといて言われているのが「台湾有事」や「第三次世界○○」です。

もし有事が起きて航路(シーレーン)が封鎖されてしまえば、多くの船が日本に来れなくなることを意味します。

食品だけでなくあらゆるものの価格が高騰し品不足が起きます。

その被害は甚大で長期に続くことが予想できます。

「有事なんて起きないよ」と言う人もいますが、あらゆるリスクを想定した上で備蓄をしておくことをおすすめします

状況が不透明な現段階では、できる限りの備蓄をすべき

それではここから「備蓄はどこまでやればいいの?」について考えていきます。

現在「食品値上げ・食料不足」が日本でも進むだろうことは予想できますが、どのようなタイミングでどれほどの被害をおよぼすかは不透明です。

その不透明な状況下で「備蓄」を進めるわけですから、「現時点で見えてきていること」を根拠にやるべきことを決めざるを得ません。

【現時点で見えてきていること】

・世界の状況を見ても、食品値上げ・食料不足のリスクは確実に迫っている

・食品価格は値上がりすることはあっても値下がりすることはない

・食料品だけでなくあらゆる商品が値上げされていく

・世界中で農業を弱体化させるような政策が行われている

・培養肉・昆虫食・ゲノム編集など新しい技術を急速に推進する動きが見える

・日本では農家を廃業する人が増えている

現時点で見えてきていることだけでも、この先日本はかなり大変な状況に置かれることが予想できます。

かなり大変な状況になることが予測できますが、それ以上のことはやはり「不透明」です。

「備蓄はどこまですればいいの?」に対する答えとして言えるのは、現時点では「できる限りのことをすべき」となってしまいます

状況が不透明な中で取組む「備蓄」のポイント

「できる限りの備蓄をすべき」とはいっても、ただがむしゃらにやればよいわけではありません。

状況が不透明だからこそ、きちんと計画を立ててポイントをブラさずに進めることが大切です。

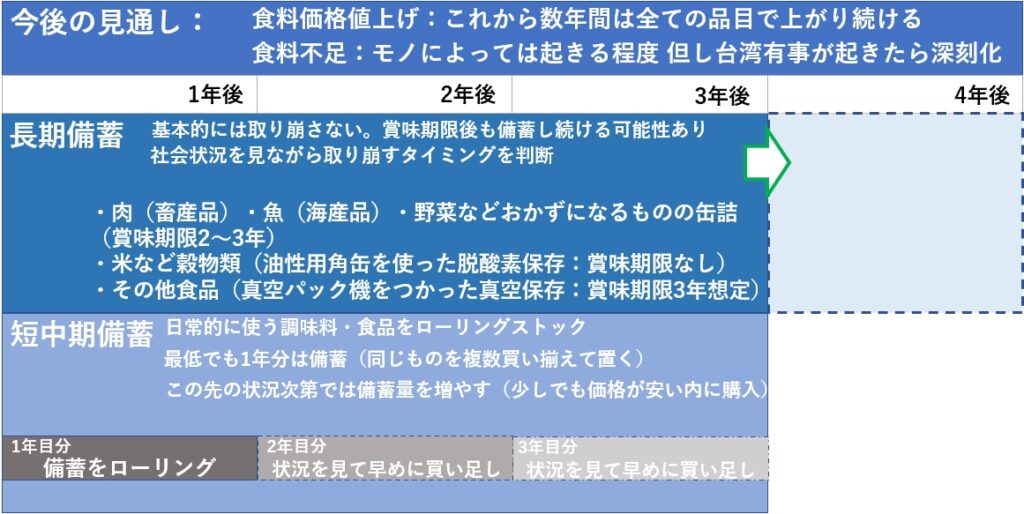

わが家ではこの先の数年間の予測をベースに、上の図のように備蓄計画を立てました。

使えるお金も時間も限られていますので、計画に沿ってできるだけ「備蓄の無駄」を出さないように、ポイントを抑えて備蓄しています。

作成した備蓄計画のポイントを紹介します。

それではここからは「備蓄計画のポイント」を紹介します。

1. 価格が上がり続ける中、少しでも早く備蓄を進めること

食品価格はこの先、上がることはあっても下がることは考えにくい状況です。

2022年に起きた戦争や異常気象、自然災害、家畜疾病、食品工場火災などの影響で、農産物の生産が減っているだけでなく、飼料・肥料価格が高騰しています。

エネルギーコストや原材料コスト・生産コスト、物流コストなども高騰しています。

この影響は2023年から本格化し、食品だけでなく日用品や医薬品、衣類品など全ての商品価格の値上げにつながっていきます。

しばらくは「今が一番最安値」という認識を持ち、価格がどんどん値上がる前に、少しでも早く備蓄を進める必要があります。

備蓄食品を食べきれないようなことが仮に起きたとしても、値が上がる前の安い食品を買っていれば、ヤフオクなどで売ったとしても損は出ません。今後食品価格がどんどん上がるということを考えると、購入するのが早ければ早いほど「無駄(損失)」を防げることになります

2. 長期保存(2~3年以上)できる食品の備蓄を優先すること

どのようなリスクが起こり、どれだけの期間続くかが不透明な以上、最低でも状況が好転する兆しが見るまでは耐え忍ぶ体制を作る必要があります。

そのタイミングすら分からないため、「できるだけ長期間保存できるものを中心に備蓄」をすることがまず重要です。

【長期保存できる食品を中心に集めるべき理由】

・状況が好転する兆しが見えてくるまでに最低でも1~2年はかかりそうだから

・台湾有事などが起こる可能性を、現時点では否定できないから(もし起きてしまったらどうすることもできなくなる)

・例えば1年後、状況が好転しそうなら備蓄を手放せばよいが、もし悪化するならその時点で備蓄を買い足すことは難しいから

できるだけ長期保存できる食品の代表は、やはり缶詰です。

一般的に缶詰の賞味期限は2~3年ですが、適正に保管してあれば理論上は半永久的に食べることができます。

先が見通せない状況で備えるには最適な食料です。

缶詰以外の食品であってもできるだけ賞味期限が長い商品を購入し、購入後はできるだけ長く保存できる保管方法を工夫して行うことが必要です

3. 主食だけでなく副食や調味料もバランス良く備蓄すること

主食(米・麺類など)

ロシアとウクライナの影響などで、小麦の生産・出荷が世界的に減っていますが、この影響はいずれ日本にも出てきます。

この状況が長引いて小麦製品の値上がりが起きてくることもありますが、小麦の代わりに米を食べる人が増えておりタイやベトナムでも米の輸出価格が高騰しています。

78%が60歳以上と言われている日本の農家は、肥料や資材費の高騰により苦しい経営を迫られています。

農林中金経済研究所は2023年までに国内のコメ農家の98%が赤字経営になると推計を発表しており、高齢化したコメ農家がいつまで赤字経営を続けていけるのかが大問題です。

このような状況からコメの価格高騰、米不足が起きる可能性は高まっており、主食の備蓄を早めに進めておく必要がありそうです。

https://www.sonaelarena.com/rice-stockpile/副菜(特にタンパク質・ビタミン・ミネラル源)

主食と共に副菜も十分に備蓄しておく必要があります。

副菜は、肉製品(畜産品)・魚製品(海産品)・野菜製品など、バランスよく購入しておくのが良いですが、特に肉製品と魚製品については注意が必要です。

これらは値上がり、品不足の心配もありますが、その他の心配も出てきています。

培養肉や昆虫食、ゲノム編集魚など、既存の食料が新しい食料に取って代わられる恐れがあります。

代替食をできるだけ食べたくない人は、大量の備蓄を確保しておく必要があります。

【肉(畜産品)を取り巻く状況】

・各国政府は肉・乳製品・卵など畜産品に対する厳しい政策をとっている

・優秀なたん白源として培養肉・昆虫などを推すような報道・風潮が出てきている

・食肉加工会社、養鶏場、畜産関連施設などの火災や事故が世界中で起きている

・鳥インフルエンザなど家畜疾病による殺処分が世界中で多く行われている

・生産量が落ちる中、中国など他国に買い負ける事態も起きている

【魚(海産品)を取り巻く状況】

・燃料費・資材費などの高騰により操業を控える漁業関係者が増えている

・さんまや鯖、カツオ、サケなど多くの魚種で漁獲量が落ち不良が続いている

・ゲノム編集された魚や遺伝子組換え餌を食べた養殖魚が市場に出回っている

・ロシアとの漁業交渉が難航し、安定的に確保するのが難しくなっている

・漁獲量が落ちる中、中国など他国に買い負ける事態も起きている

4. 健康に良い食品を選んで備蓄すること

価格がさほど上がっていない現時点で備蓄をするなら、多少高くても「健康に良い食品」を選んで購入することがおすすめです。

「健康に良い食品」というと無添加や保存料不使用、グルテンフリーなどが思いつきますが、これら付加価値の付いた商品は、特に今回のように状況が不透明な中では力を発揮します。

【健康に良い食品を選んで備蓄する理由】

・ストレスが溜まる状況の中、健康な体・精神を保つことが重要だから(病気になったり、病院にかかるリスクを極力下げる)

・「健康に良い」ということで、より高い価値が付く(物々交換し安かったり、売却するときに高値で売れやすい)

5. 普段使う調味料などは、ローリングストックで備蓄すること

2~3年の長期保存できるものは缶詰中心で備蓄しますが、普段使っている調味料や食品はできれば1年分を前もって購入し、ローリングストックで管理します。

食品を購入するときは常に賞味期限を確認し、賞味期限が最長のものを選びます。

たとえば賞味期限が1年ある商品の場合、どうせ後日買い足すことになるなら、安い内に複数個買い溜めしておいた方がお得です。

スーパーに在庫として置かれているなら、家の棚に在庫として置いても同じことです。

【ローリングストック】

普段よく使っている調味料や食品を備蓄するやり方です。同じ商品を前もって複数個購入しておき、賞味期限の近いものから徐々に使っていきます。新しいものを1つ使ったら、同じものを1つ補充することで常に一定数の在庫が手元にストックされます。新しいものを買い足すため、そのたびに在庫品の賞味期限が伸びていきます

6. 状況が見えるまでは、長期備蓄(缶詰)を取り崩さないこと

これから本格化する食料品の値上げや食料不足は、この先どうなるかが現時点では分かりません。

そのため長期保存用としている備蓄している食品(缶詰など)は、基本的には手をつけません。

最低でも状況が見えてくるまでは保管し続け、状況が好転する兆しが出てきた時点で取り崩すかどうかを判断します。

状況が見えていない時点で手を付けてしまうと、もしその後に状況が悪化した場合、もう手に入らなくなるか、かなり高値で購入する必要が出てしまうためです。

https://www.sonaelarena.com/howtostock/まとめ

食品の値上げがじわじわと進んでいますが、まだそれほど深刻な状況になっていません。

しかし今回の値上げや品不足は食品に限ったことではない点が厄介です。

既に高熱費の値上げはニュースになっていますが、あらゆる物・サービスの値上げが今後起きてくると予想できます。

つまり「家計の危機」です。

https://www.sonaelarena.com/crisis/さきほど「備蓄をどこまでやればいいの?」への回答は「できる限りのことをすべき」と書きましたが、その「できる限りのこと」は家庭によって違います。

家族構成や経済状態、住んでいる場所などで全く変わってきます。

これからの不透明な時代を乗り切るために、いち早く計画を立て、自分の家にあった備蓄にいち早く取り組むことをおすすめします。

そして状況が見えてきたら、計画の変更・修正など柔軟に行い素早く行動することが大切になります。

https://www.sonaelarena.com/menu-stockpile/

コメント